日期:2025-10-02 13:16:50

“院长,军委新的任命到了。”1957年7月11日早晨,上海衡山路疗养院的走廊里,值班护士轻声提醒。抬头看了看日历——7月,正是江南最闷热的梅雨季。他没有立刻拆开公文招财猫配资,而是扶着窗台,望向窗外淅淅沥沥的雨幕,沉默良久。 这份任命把他推向另一所高等军事学府的最高岗位。可十分钟后,他却在便笺上写下简短十二个字:“恳请中央批准,免去现任全部职务。”接着,他让秘书封好信件,快马加鞭送往中南海。

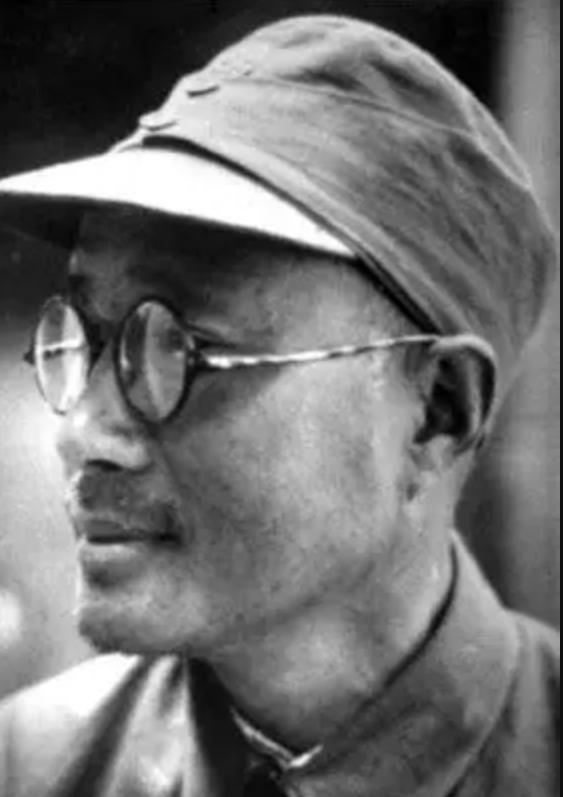

消息传到北京,毛泽东并不意外。自1950年夏天那次“我要当教书匠”的请求获批后,刘伯承用六年时间把南京军事学院从三百张课桌扩展到涵盖情报、炮兵、装甲兵等十一个专业系科的大型院校。外界看的是荣耀,他看到的却是夜深人静时额角跳动的旧伤。战场上留下的弹片仍伏在左肩和脊柱里,一遇潮湿就钻心地疼。1956年冬,他在学院大礼堂讲话,突感眩晕,台下学员并未察觉,他却清楚自己的体力已撑到了极限。

多年的伤痛并非唯一原因。进入五十年代中后期,国防科研体系正在酝酿新的顶层设计,导弹、喷气式飞机、雷达——全是他并不熟悉的陌生领域。刘伯承深知自己是陆军出身,近战指挥的路子摸透了,但对快速发展的尖端技术,他没有把握继续做“总教头”。“让懂的人来,最划算。”他曾这样对邓小平说。

这并不是刘伯承第一次“跟官帽子过不去”。1950年7月,西南尚未彻底稳定,中央拟请他兼任总参谋长。那时候的他一句话就推了:“我打了一辈子仗,正需要静下来,把仗怎么打赢的掰开揉碎教给年轻人。”毛泽东赞成,“教官比司令重要”,一句话定调。半个月后,他只带了几名参谋飞抵南京招财猫配资,连行李箱都是旧的。校舍不足,他把华东军政大学旧址拆掉篱笆,课堂就设在破败的日军营房里。经费短,课桌是周边部队连夜赶制的粗木板。可三个月后,首期速成班仍然顺利开课。

有人好奇他为什么对办学如此执着。原因并不复杂。1912年,刚满二十岁的刘伯承在重庆两路口的小学当过短暂教员,白天教算术,晚上练刺刀。那段日子埋下种子:知识和武器同样重要。后来他在莫斯科高级步兵学校读书,看到红军把理论研究放在跟前线作战同等重要的位置,触动尤深。回国之后,他在瑞金创办红军学校,自译苏联合同战斗条令,印刷油墨干了再亲自装订。教育与战争,在他心里从来是连体的。

抗日战争刚开始那会儿,八路军129师夜袭阳明堡,二十四架日机被炸毁。外界都说刘伯承指挥出神入化,他却对师部值星员说:“写战例总结,比庆功酒更重要。”值星员愣住了:打完硬仗第一件事竟是写教材?这种习惯一直延续到南京军事学院。所有科目都配战例,淮海、衡宝、柏林、斯大林格勒,一桩桩都要拆分成“侦察—火力—机动—保障”四框图表。年轻教员暗自叫苦,却也不得不佩服这位元帅的严谨。

不过,严谨并不意味着僵化。学院缺老师,他大胆启用旧军官。有意思的是,第一堂公开课的讲台上,站着的是辽沈战役里的俘虏。开课前十分钟招财猫配资,廖耀湘还在门口打颤:“刘院长,这……不合适吧?”刘伯承拍拍他肩膀:“打仗你输给我,讲学我输给你,公平。”这种胸襟让不少老兵折服,旧军官的独特视角也让课堂更加立体。当时的速成系学员普遍反馈:“讲台上不只有胜者的经验,还有败者的教训,受用。”

南京军事学院第五个年头,苏联顾问团带来层级化、专业化、技术化的课程框架,刘伯承边学边改,为此熬夜到凌晨三点是常事。旧伤加班再加流感,三重叠加导致他视神经受损,以至于1956年视察装甲兵教研室时差点从模型坦克上摔下。健康告急,他仍咬牙坚持。到了1957年夏,他终于不得不承认:继续留在岗位,对学院,对个人,都不再是最好选择。

彭德怀收到请辞信后写了批注:“刘伯承是知道分寸的人,尊重他的意见。”八月初,毛泽东在北戴河批示同意,并附上一句:“身体是革命本钱,需善自珍重。” 九月十三日的南京,送别会简朴到极点。操场上没有横幅,只是一张长条桌,几盆桂花。不少学员红着眼眶,争着给刘伯承递行李。有人问他离任后打算干什么,他爽朗一笑:“先把药吃完,再把书读完。”他是真的准备回到书桌旁,研究自己最爱的兵书《吴子·料敌》与《苏沃洛夫的科学》。

多年以后,军事科学院回顾建院史,把1950—1956年称为“刘伯承时期”。原因很简单:那六年奠定了我军正规化教育的基本框架——课程体系、战例研究、梯队化教员储备、学员晋升机制,样样都赶在抗美援朝硝烟未散时成型。外人感慨“治校如作战”,他却说:“作战亦是治校。”简洁八字,道破其中逻辑:打赢未来之战,离不开今天的课堂。

如今翻阅那份1957年的请辞报告,纸张已经微黄,字迹仍旧刚劲。若要找一句话概括这位元帅的人生轨迹,也许他自己早已写下——“愿以余生,换后生之强。”短短十个字,却比任何颂辞都更贴合他的选择。

天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。